1. 学校での金銭教育の現状

日本の学校における金銭教育は、近年ますます重要視されるようになってきました。小学校から高等学校まで段階的にカリキュラムが組まれていますが、実際には学年や地域によって内容や実施頻度に差があります。特に、小学校では「生活科」や「社会科」の授業を通じて、お金の役割や使い方について基礎的な知識を学びます。また、中学校や高等学校では、家庭科の授業で家計管理や消費者としての責任など、より実践的な内容が取り入れられています。しかし、金銭教育の時間数は限られており、学習指導要領に明確な指示が少ないため、教師による自主的な工夫が求められる現状です。また、教師自身がお金に関する知識や指導経験が十分でないことも多く、教材や指導法に課題を感じている声も聞かれます。一方、生徒たちも「お金=難しい」「大人になってから考えるもの」と捉えてしまいがちで、身近な生活と結びつけて学ぶ機会が不足しています。そのため、学校だけでなく家庭でも日常生活の中で金銭感覚を養うサポートが必要とされています。

2. 金銭教育が必要とされる背景

現代社会においては、キャッシュレス決済の普及や金融商品の多様化など、日常生活で接するお金の形や使い方が大きく変化しています。こうした環境の中で、「金融リテラシー」と呼ばれるお金に関する正しい知識や判断力がますます重要になっています。特に若年層は、将来の進学・就職・独立など人生の大きな選択肢に直面した際、自分でお金を管理し、適切に使う力が求められます。

金融リテラシーが求められる理由

- クレジットカードや電子マネーなど、現金以外の決済方法が増加しているため、お金の流れを把握しにくくなっている

- 投資や保険など複雑な金融商品を利用する機会が増えている

- インターネットを介した詐欺やトラブルも増加傾向にあり、自己防衛能力が必要となっている

若年層にとっての金銭教育の意義

日本では成人年齢が18歳に引き下げられ、高校卒業後すぐに契約やローンなど経済的な責任を負う場面が増えています。そのため、早い段階から「収入と支出のバランス」や「貯蓄」「借金」「投資」について理解を深めておくことは非常に重要です。

現代社会で必要とされる主な金融リテラシー

| 分野 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 収入・支出管理 | 家計簿をつける習慣、予算立て |

| 貯蓄 | 目標設定と積立方法、緊急時の備え |

| 契約・ローン | クレジットカードや携帯電話契約時の注意点 |

| 投資 | NISAやiDeCoなど初歩的な資産運用知識 |

| 消費者トラブル防止 | ネットショッピングやサブスクリプション契約の注意点 |

このような背景から、日本でも学校教育だけでなく家庭でも積極的に金銭教育を行うことが求められています。

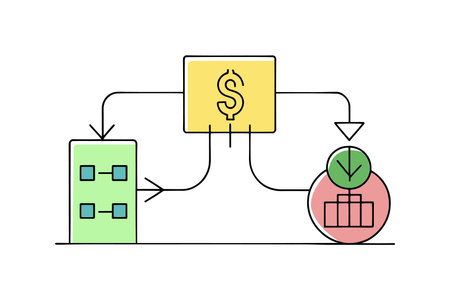

3. 学校と家庭の役割分担

学校教育における金銭教育の役割

日本の学校では、金銭教育が徐々に重視されつつあります。特に小・中学校では「社会科」や「家庭科」を通じて、お金の価値や使い方、予算管理、消費者としての責任などが教えられています。学校での金銭教育は、子どもたちが社会に出る前に基礎的な知識や考え方を身につけるためのものです。また、友達や先生と一緒にディスカッションしたり、グループワークを行うことで、多様な価値観にも触れることができます。

家庭生活におけるサポートの重要性

一方で、家庭での金銭教育も非常に大切です。日常生活の中で実際にお金を使う経験は、家庭でしかできません。例えば、お小遣い帳をつける習慣を持たせたり、買い物の際に予算を立てさせたりすることで、実践的な金銭感覚が養われます。また、日本独特のお年玉文化や、お祭りでの屋台体験なども金銭教育の一環となります。保護者が積極的に関わることで、子どもたちはよりリアルなお金の使い方を学ぶことができます。

連携ポイント:学校と家庭で協力する方法

効果的な金銭教育には、学校と家庭が連携することが不可欠です。例えば、学校で学んだ内容を家庭でも話題にし、一緒に家計簿をつけたり、家族会議でお金について話し合ったりすることが挙げられます。また、PTA活動や地域イベントなどで金銭教育のワークショップを開催することもおすすめです。このように、学校と家庭が情報を共有しながら子どもの成長を見守ることが、日本ならではの豊かな金銭感覚を育てるカギとなります。

4. 家庭で実践できる金銭教育の具体例

お小遣い管理を通じた金銭教育

家庭でできる金銭教育の第一歩として、お小遣いの管理があります。子どもに毎月決まった額のお小遣いを渡すことで、使い方や貯め方について自分で考える力が身につきます。例えば、「今月は欲しい本があるけれど、来月には友達と映画にも行きたい」といった場面で、優先順位をつけて計画的にお金を使う経験ができます。

お小遣い帳を活用しよう

お小遣い帳を作成し、収入(お小遣い)と支出(買い物や貯金)を記録する習慣をつけることで、より具体的にお金の流れを理解できます。下記のような簡単な表を使って親子一緒に毎月の収支を振り返ることが効果的です。

| 日付 | 内容 | 収入 | 支出 | 残高 |

|---|---|---|---|---|

| 6/1 | お小遣い受取 | 1,000円 | 1,000円 | |

| 6/3 | 文房具購入 | 200円 | 800円 |

買い物体験で「価値」を学ぶ

スーパーマーケットやコンビニなどで実際に買い物を体験させることも大切です。予算を決めてその範囲内で好きなものを選ばせたり、同じ商品でも価格や容量が異なるものを比較して「どちらがお得か」を一緒に考えたりすることで、消費者としての視点や計算力が自然と身につきます。

買い物リスト作成の工夫

買い物前に家族で必要なもの・欲しいものを書き出すリストを作成し、それぞれの優先順位や予算内で収まるかどうか相談しながら進めましょう。こうしたプロセスは将来の家計管理にも役立ちます。

親子で話し合うポイント例

- 本当に必要なものかどうか確認する

- 予算内に収めるための工夫を考える

- 余ったお金は貯金する or 次回に繰り越す方法も検討する

このように、日常生活の中で親子が一緒になって実践できる金銭教育は、学校だけでは学べない「生きた知識」として子どもの将来に大きく役立ちます。

5. 親が子供に伝えたいお金の価値観

普段の生活の中で身につくお金の価値観

学校での金銭教育は基礎的な知識を学ぶ場ですが、日常生活の中で親が子供に伝える「お金の価値観」は、将来にわたって重要な役割を果たします。例えば、買い物に行く際に予算を決めて一緒に考えたり、お小遣い帳をつけさせることで、実際にお金を管理する力や計画性が自然と身につきます。また、「欲しいもの」と「必要なもの」を区別し、自分で選択する力を育てることも大切です。

失敗から学ばせることの大切さ

親はどうしても子供が失敗しないよう先回りしがちですが、小さな失敗を経験させることも重要です。例えば、お小遣いをすぐ使い切ってしまった時、「なぜ足りなくなったか」「次はどうしたら良いか」を一緒に振り返ることで、計画的なお金の使い方を学ばせるチャンスになります。日本では「もったいない精神」が根付いていますが、無駄遣いや失敗も成長の糧と捉え、過度に叱らず見守る姿勢が求められます。

家庭でできる具体的なサポート例

- 家族会議で旅行やイベントの予算を一緒に考える

- 買い物リストを作成し、必要なものだけ購入する習慣をつける

- お年玉やお小遣いの使い道・貯金方法について話し合う

まとめ

学校教育だけでなく、家庭でも親子でコミュニケーションを取りながら、お金の価値観や失敗から学ぶ姿勢を育てていくことが、日本社会に適した金銭教育には欠かせません。

6. 金銭教育に役立つ日本独自のアイデア・教材

日本伝統文化を活かした金銭教育

日本では、お年玉やお小遣い帳の習慣が古くから根付いており、これらは子どもたちが自然とお金の管理や価値を学ぶ機会となっています。例えば、お年玉をもらった際に「一部は貯金、一部は使う」など家族で話し合いながら計画的に使うことで、実践的な金銭感覚を身につけることができます。

家庭で使えるおすすめ教材

家庭で手軽に始められる教材として、「おこづかい帳」は非常に人気があります。市販されているものだけでなく、無料ダウンロードできるテンプレートもあり、小学生からでも記録する習慣が身につきます。また、「すごろく」や「カードゲーム」など、日本独自の遊び要素を取り入れた教材も多く、楽しみながら金銭感覚を育むことができます。

地域社会との連携リソース

最近では、地域の信用金庫や銀行が主催する「親子マネー教室」や職業体験イベントなども増えています。例えば、地元の商店街で開催される「キッズ商店街」では、実際に子どもがお店屋さん役になり売買体験ができるため、リアルな金銭の流れを学べます。こうした地域活動を積極的に活用することで、学校だけでは補えないリアルな金銭教育が可能です。

デジタルサービスの活用例

近年では、スマートフォンアプリを利用したおこづかい管理サービス(例:MoneytreeやZaimなど)も登場しています。これらは視覚的に収支を把握できるため、子どもでも楽しく続けやすい特徴があります。保護者と一緒に使うことで、家庭内で話し合いながらお金について考える良いきっかけになります。

まとめ:家庭だからできる工夫

日本独自の文化やサービスを活用することで、家庭でも無理なく金銭教育を進めることができます。日常生活や伝統行事、地域イベントなど身近な機会を積極的に取り入れながら、お子さまと一緒に「お金」について考える時間を持つことが大切です。